News

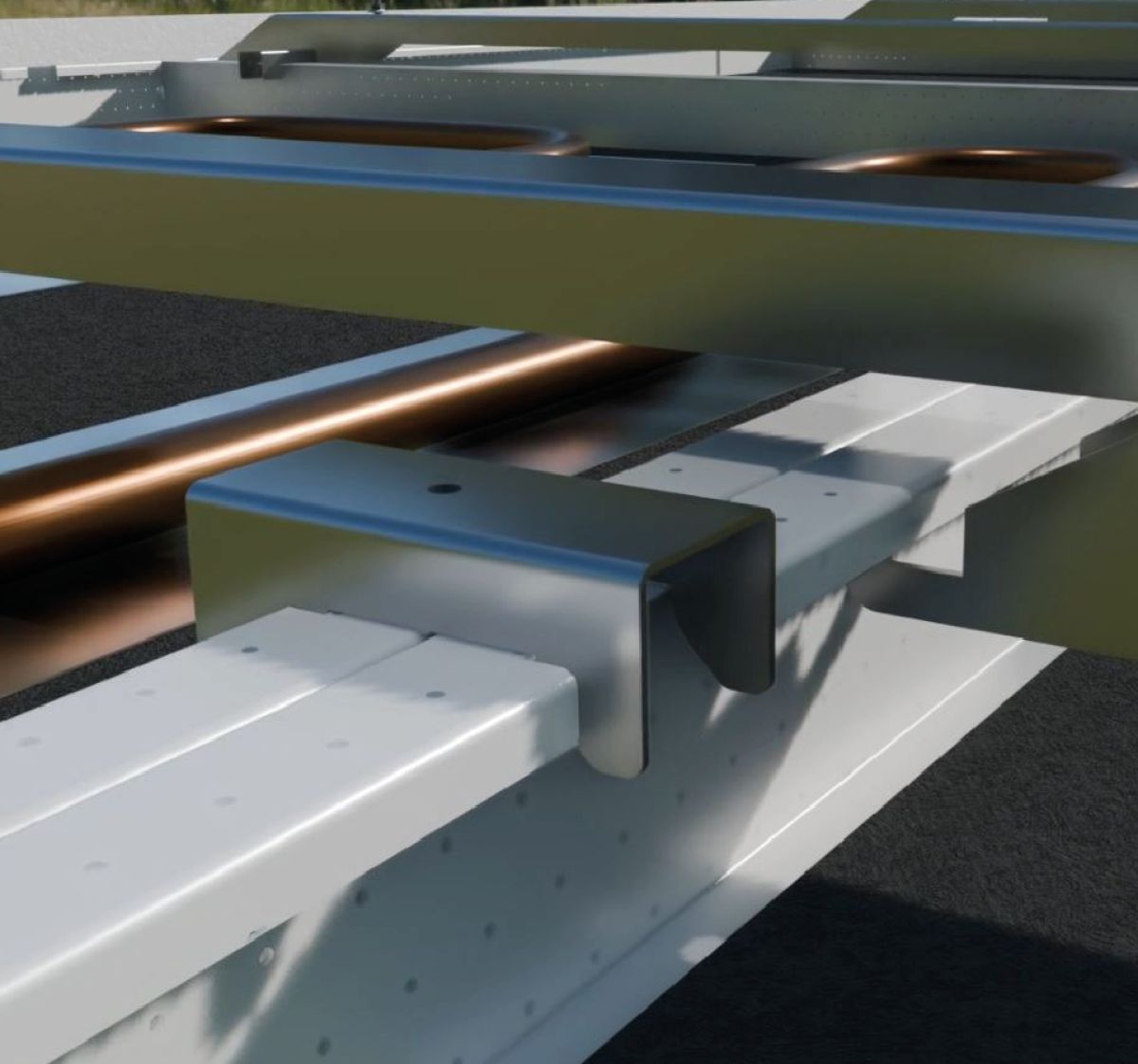

Metall

Unternehmen

20 Jahre Fuchs – Mit Leidenschaft zur starken Marke

Fuchs Surfaces AG

Publiziert am 25. September 2025Zwei Jahrzehnte Fuchs Surfaces AG – das ist mehr als nur eine Zahl.

Es ist die Geschichte eines Traums, der mit viel Mut, harter Arbeit und echter Überzeugung Wirklichkeit wurde.